Recherche

Chroniques

Alejo Pérez dirige l’Ensemble Intercontemporain

œuvres de Boulez, Grisey, Manoury et Pauset

Comme le laissaient entendre les rumeurs persistantes, ce concert de l'Ensemble Intercontemporain ne fut pas dirigé par Pierre Boulez mais par le jeune Argentin Alejo Pérez, dont le nom circule depuis quelques années dans les salles d'opéra. Promu au Teatro Real de Madrid par Gerard Mortier, il fut notamment l'assistant de Péter Eötvös pour Angels in America et Lady Sarashina. Cette soirée prouvera à ceux qui le découvrent que l'expérience de la fosse s'accommode fort bien de la complexité d'écriture la plus rigoureuse [lire nos chroniques du 11 avril 2006 et du 17 octobre 2012]. Au programme, quatre compositeurs français de générations différentes, chaque partie mettant en regard une sorte de diptyque ancien-moderne judicieusement composé autour d'une certaine notion de pensée (philosophique) musicale.

Modulations (1978) de Gérard Grisey ouvre les débats avec la thématique de « timbre en devenir », modus vivendi d'une pièce à la modernité vraiment surprenante. Cette quatrième page du cycle Les espaces acoustiques annonce la « dérive » de la seconde partie du concert – dérive lente et dynamique autour d'un spectre d'harmoniques en mi et des durées périodiques. L'attention portée sur les vides qui séparent les instants perçus crée une sorte d'effondrement continu, de froissement de timbres qui dessine en creux un parcours sonore atypique et médusant. La volonté esthétique d'un temps dit « essentiel » fuit l'approche chronométrique pour se rapprocher de ce que Grisey appelle si justement le « temps psychologique et sa valeur relative ». Ce continuum de la pensée musicale est à ce point troublant qu'il rejoint les zones de l'écoute les plus intimes et quasi-mémorielles.

La belle pièce de Brice Pauset – Vita Nova (Sérénades) – aurait fort bien pu se passer de son pendant littéraire, puisé dans les mystérieux feuillets posthumes de Roland Barthes découverts lors de la publication de ses œuvres complètes, il y a une dizaine d'année. Que contiennent ces pages ? Écrites à la mort de sa mère, Barthes les intitule « Méditation. Bilan. Morale sans espoir d'application ». Cette « nouvelle vie », parcourue de signes ésotériques et d'abréviations à la manière de la révélation divine chez Pascal, n'a rien de musical en soi mais fournit au compositeur le prétexte à réinventer le motif de la sérénade autour du principe des cordes pincées (guitare, harpe, mandoline). Le monologue bavard du violon concertant vient briser sous la forme d'une cadence déréglée un frêle univers bruitiste, fait de crissement et d'infimes variations de modes de jeu avec des plectres multiformes sur des zones de cordes déterminées. Une sorte de focale myope maintient la musique dans une infrastructure de dimension et de portée très lachenmanniennes, utilisant les espaces laissés vides par l'affleurement du silence pour découper au scalpel la matière sonore.

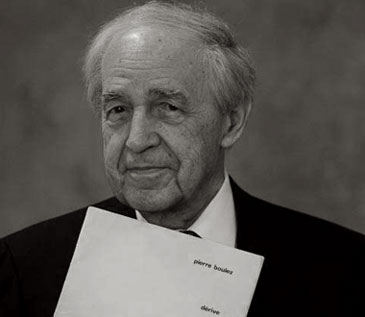

Les six petites minutes de Dérive I de Pierre Boulez ouvrent la seconde partie. Inspiré par le cryptogramme du nom du critique anglais William Glock et cette idée d'une « cérémonie imaginaire », ce rituel secret s'inscrit dans la vision boulézienne du fragment et du rhizome en prolifération. Les musiciens maîtrisent parfaitement ces tuilages furtifs qui progressent sur une pulsation sourde et ondulatoire qui se dégage insensiblement du jeu de miroir des timbres. On quitte la pièce comme on y était entré, par l'invitation improvisée à s'y perdre et à sortir de ce labyrinthe elliptique comme on sort d'un songe éveillé.

Contraste de durée et d'atmosphère avec les sombres Gesänge-Gedanken mit Friedrich Nietzsche pour ensemble et voix d’alto de Philippe Manoury. Donnée en création française, la pièce impose d'emblée sa profondeur philosophique, malgré une apparence de simplicité. Cette épure inédite sous la plume du compositeur ménage à l'écoute les souvenirs mêlés de Mahler et du dernier Strauss – impression renforcée par la présence de la voix moirée du mezzo Christina Daletska. Les extraits de la prose nietzschéenne exigent davantage qu'une lecture hasardeuse dans la pénombre de la salle pour être goûtés à leur véritable hauteur. La présence hiératique des percussions résonantes colorent la pièce de teintes funèbres qui ne laissent de séduire et emportent l'adhésion. Belle conclusion à un programme dense et très bien construit.

DV

Email

Email

Imprimer

Imprimer

Twitter

Twitter

Facebook

Facebook

Myspace

Myspace