Recherche

Chroniques

Niobé

Medeamaterial

Deux tristes histoires d’enfants qu’on tue.Médée – celle qui a quitté la Colchide pour suivre le beau Jason auquel elle offrit la toison d’or, pour lequel elle démembra son propre frère sur la route, pour l’amour duquel elle se fit sans autre patrie que sa passion, trahie par celui-là même qui lui prit tout, qui l’abandonne sans vergogne pour la jeunesse de la fille de Créon, de la fille qui lui donnera le pouvoir – offre en cadeau de noces à sa rivale une robe ensorcelée qui l’enflammera sans pitié, avant de sacrifier les fils qu’elle eut de Jason, seul moyen d’atteindre l’homme qui ne la voit plus, d’effacer le temps, l’empreinte physique d’un lien désavoué.

Du haut de sa grande beauté, Niobé, magnifique Tantalide, harangue les femmes de Thèbes en pleine dévotion, insulte Léto qu’elles honorent pieusement, Léto qui n’a su faire que deux malheureux jumeaux, alors qu’elle a donné vie à sept fils et autant de filles, Léto qu’elle moque sans égards, qu’elle accuse de ne pas mériter les offrandes et qui sera vengée précisément par les jumeaux, Diane et Apollon, tuant toute la lignée de la fière couveuse. Niobé bientôt rocher de larmes.L’une tue comme si c’était une autre, celle-ci devient l’instrument de mort qu’elle ne voulait pas.

Pour le Théâtre royal de la Monnaie de Bruxelles en 1992, Pascal Dusapin écrivit Medeamaterial à partir de la pièce éponyme d’Heiner Müller. Ainsi relevait-il le défi de composer pour une formation baroque jouant sur instruments anciens. Il se tournait vers une certaine façon de traiter le mythe et la parole, le sentiment comme appartenance au monde plutôt que la psychologie qu’on pourrait en faire. Dix ans plus tôt, il composait Niobé ou le Rocher de Sipyle, à Rome, mêlant des textes de Sénèque, Juvénal, Properce et Ovide. Celle-ci est chantée en latin, celle-là en allemand.

Stephan Grögler – qui, ces dernières années, s’est illustré par des mises en scène soignées, reposant toujours sur une analyse scrupuleuse des ouvrages traités et des thèmes qu’ils évoquent – signe un travail étonnant, sensible et directement bouleversant. Il installe sa Médée dans une sorte de piscine désaffectée, au fond du fond, entourée de carrelages attaqués par le temps, la moisissure et la rouille des échelles. Elle vit là, avec une gazinière vétuste, à côté d’un indicible tas d’immondices. Jason la quitte pour une femme toute jeune, la fille du roi. Dans sa jalousie, Médée tente de l’excuser : ce mariage donnera un bel avenir à ses fils… Mais fils de quelle mère ?

On se souvient de la proposition d’André Wilms pour le Théâtre des Amandiers à Nanterre, il y a deux ans. Tout y reposait sur une hystérie spectaculaire, démonstrative, qui ne racontait pas grand’chose. Ici, seule en cette scène désolée, Médée soliloque âprement, exprime son amertume et les désirs que Jason ne comble plus, sans autre artifice qu’une direction d’acteurs d’une exigence et d’une justesse terribles. Caroline Stein est infiniment présente, se joue des difficultés d’une écriture lyrique parfois à la limite du cri qui use des suraigus pour exprimer les manques, les regrets, la haine et la fureur. On rencontre rarement un tel engagement dans le jeu de la part des chanteurs, un vrai travail de comédien, sans ménagement, criant de vérité.

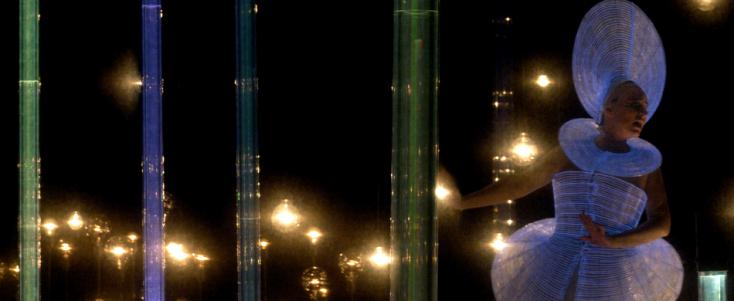

La soirée débuta par Niobé, le passage de l’une à l’autre de ces histoires accusant un violent contraste. Tout commence dans l’obscurité totale. Les voix ouvrent le spectacle, instruments du rite. Douze petites lampes (de même qu’il y a douze voix dans ce chœur) s’allument et peu à peu s’élèvent puis disparaissent. Dès le début, nous sommes bien dans un acte sacré, et l’on croit, sans autre représentation, à l’offrande. Apparaît Niobé dans une robe lumineuse surmontée d’une fière coiffe. Son visage demeure dans l’ombre. Le personnage n’est défini que par l’apparence et la superbe. Sur scène s’allument une multitude d’ampoules de diverses tailles, comme autant de dons de lumière à Léto. Niobé prend place au milieu de ce champ d’offrandes des femmes de Thèbes pour tenir son arrogant discours. Des tubes lumineux (ils sont quatorze, comme ses quatorze enfants), qui eux-mêmes reflètent les ampoules, montent du sol ou descendent des cieux, barreaux de cette prison de suffisance dans laquelle Niobé s’enferme. Dès que Léto commence à se venger, l’éclairage change, devient de plus en plus blanchâtre, et cinq colonnes penchent, suspendues dans leur chute. Les ampoules s’affaiblissent, enfin s’éteignent. Eclairées d’un métal froid, elles deviennent autant de gouttes d’eau qui sourdent pour former le rocher de Sipyle, rocher de douleur, autant de larmes minérales. La robe de Niobé s’obscurcit et celle qui la porte, dans sa tragédie, trouve un visage, une couleur de peau, une humanité que son bonheur n’autorisait plus.

Si Medeamaterial est d’une crudité sans détours, Niobé se révèle d’une grande sophistication esthétique. Pour l’une, la lumière reste utilitaire, pour l’autre, elle est essentielle et raconte à elle seule presque toute l’histoire. Saluons l’excellent travail de Laurent Castaingt. Avec une dignité impressionnante, Christine Buffle se prête parfaitement à ce jeu de distance et utilise les possibilités d’une voix étendue, au risque parfois de ne pas respecter la consigne – elle n’hésite pas, sur les provocations et les moqueries, à user d’un vibrato que Dusapin écarte au profit d’une déclamation plus droite, à la française. Vocalement, c’est surtout au Chœur de l’Opéra de Lausanne que nous tirerons notre chapeau pour avoir si bien su évoluer dans une partition qui ne renonce pas à de redoutables frottements d’intervalles. En fosse, la direction de Nicolas Chalvin s’avère précise.

BB

Email

Email

Imprimer

Imprimer

Twitter

Twitter

Facebook

Facebook

Myspace

Myspace